Jon Fosse, premio Nobel: «Si no fuera por la literatura tal vez me habría matado bebiendo»

El Nobel de Literatura charla con ABC a su paso por Santander, donde fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

El nuevo Ibsen

Jon Fosse ríe más que sus libros, pero es que la vida no es literatura, dirá luego, poco después de presentarse; la literatura es otra cosa: un joven que cruza un mar sin nombre y se encuentra con sus muertos, el tacto de la hierba ... al borde de un acantilado, una epifanía que detiene el tiempo y lo extiende por la página, las palabras que vuelven como las olas y se repiten, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de nuevo, una y otra vez, y así hasta que el ritmo de la prosa amansa la velocidad del mundo que hay ahí fuera, que es parecido pero no es el mismo.

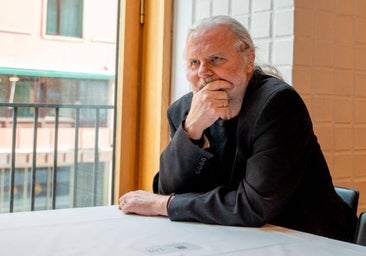

Fosse (Haugesund, Noruega, 1959) viste un negro riguroso, casi monacal, desde los zapatos hasta el reloj, austero y antiguo. Sus ojos son irremediablemente claros y su voz suave, como de místico. Se recoge el pelo en una coleta corta. Tiene gestos y pausas de actor.

—¿Qué tal está?

—Bien, pero ayer fue un día muy ajetreado. Muy ajetreado.

Antes de ser premio Nobel fue uno de los dramaturgos más representados del mundo. Conoce el éxito («ya he estado allí»), por eso rechaza todas las propuestas que le hacen: solo viaja para recibir premios y honores. A Santander ha venido a ser investido doctor 'honoris causa' por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Al subirse a la tarima no pronunció ningún discurso, pero le dio las gracias a Cervantes y a Lorca.

«¿Sabes? La última vez que estuve en España me despertó un hombre con una metralleta. Apretó su arma contra mi hombro y dijo: no puedes dormir aquí. Por lo visto era ilegal dormir en la estación de San Sebastián. Yo tenía 16 años, estaba recorriendo Europa con un amigo, con el Interrail. Es muy extraño que te despierten así. Creo que es el recuerdo más fuerte que tengo de aquel viaje», cuenta nada más entrar en una de las salas nobles del Palacio de la Magdalena. Por la ventana se ve el mar. Ha salido el sol después de muchos días grises.

—He leído que el otoño es su estación favorita. Estará contento, ¿no?

—El otoño es, desde que tengo uso de razón, mi estación favorita. Las cosas se calman. Hace más fresco, en Noruega empieza a llover sin parar. De repente tienes todos esos hermosos colores en los árboles. El ánimo del otoño me sienta bien. Quizá tenga algo que ver con que nací a finales de septiembre. De hecho, nací el 29 del 9 del 1959 a las 9 y media [ríe]. Tengo algo con el nueve, sí.

—[Risas].

—Digamos que el otoño es una buena temporada en mis libros. El verano, en cambio, no. De alguna manera es desagradable.

—Prácticamente todas sus historias transcurren al lado del mar, en los fiordos. ¿Hasta qué punto le marca a uno el paisaje en el que nace?

—Mi relación con el mar es muy estrecha. Crecí en un pequeño pueblo en la parte occidental de Noruega, junto al fiordo de Hardanger, en un lugar con vistas al mar, algo así [y mira por la ventana, donde se abre el Cantábrico]. El sonido de las olas fue una de mis primeras impresiones, tal vez lo primero que experimenté en la vida. Y fue en ese paisaje donde aprendí mis primeras palabras, donde aprendí a interpretar el mundo de esa manera, a través del lenguaje. Si creces en un paisaje tan evocador es difícil que no te marque. Por eso todo lo que escribo [y se calla para pensar, para contar], sí, todo lo que escribo sucede en la costa, junto al mar. Y pienso en Noruega, en lugares concretos, aunque luego, al escribirlo, todo se transforma. La experiencia es interesante, pero no es literatura: hay que transformarla. Eso es lo interesante.

—¿La memoria no es literatura?

—Eso creo, aunque es cierto que los recuerdos se transforman con el paso del tiempo. Cuando pienso en mi infancia ahora es muy distinto a cuando la pensaba con veinte años... Pero la transformación literaria es otra cosa. Es otro lenguaje, tan distante como lo es la pintura de la realidad, el paisaje del cuadro que hace el artista. El lenguaje literario se parece al lenguaje normal, pero no es el mismo. En cierto modo tienes que crear un lenguaje para cada obra, porque sobre ese lenguaje se levanta el universo.

—¿Cree, como Rilke, que la verdadera patria del escritor es la infancia?

—Sí, sí, al menos para mí lo es. Recuerdo que 'Septología' [su gran novela] la escribí en Austria, a las afueras de Viena. Tardé cinco años. Y en ese tiempo no paraba de imaginar la costa de Noruega, los lugares que conozco. Claro que en la novela la ciudad principal se llama Bjørgvin, que es el nombre medieval de Bergen, la segunda ciudad más grande de mi país. Son esos deslizamientos a los que me refiero: esas son las transformaciones de mi literatura. Quiero decir que lo que he vivido, leído o escuchado está en lo que escribo, pero como materia prima. Luego se transforma [arrastra el silencio]. No tengo nada que ver con la autoficción.

—…

—Lo sé, soy todo lo contrario de Annie Ernaux [la anterior ganadora del Nobel]. Ella escribe su vida, y lo hace con una honestidad admirable. No trata de darnos una imagen embellecida de sí misma, en absoluto: eso me impresiona. Es lo mismo que hace mi antiguo alumno, Karl Ove Knausgård [el autor de 'Mi lucha', uno de los grandes fenómenos editoriales nórdicos]. Fui su profesor de escritura creativa durante un curso. Él tenía veinte años y yo veintisiete. Acababa de dejar la universidad. Y mi gran mensaje como maestro fue: no puedes usar tu vida directamente, estás escribiendo literatura, no eres un reportero o un notario, eres un poeta, tienes que transformar la experiencia. Ese era mi mensaje. Y él, que era joven pero muy sabio, hizo todo lo contrario.

—No le gusta la autoficción, entonces.

—No diría que no me gusta, sino que no es lo mío. Pero puedes admirar algo aunque no sea lo tuyo. Yo admiro a Karl Ove.

—Hubo un momento en su vida, a los cincuenta años, en que decidió parar. Dejó el alcohol, se retiró de la vida pública. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué recuerda?

—Mi primera novela la escribí a los veinte, a los veintitrés se publicó. Y luego, a principios de los noventa, empecé a escribir teatro. Y tuve un éxito increíble, creo que puedo decirlo así. Se hicieron más de mil producciones de mis obras, por todas partes del mundo [Fosse es el autor noruego más representado, solo por detrás de Ibsen]. De pronto era una figura en Europa, algo así como una estrella del rock del teatro. No en España, pero sí en Francia y Alemania. Se representaron mis obras en todos los países de Europa. Y más lejos: en Cuba, China o Japón. Eso estaba genial, porque ganaba dinero y seguía escribiendo a buen ritmo. El caso es que estaba siempre viajando, pasaba más de la mitad del año fuera de casa. Y empecé a beber de más. Siempre me había gustado, pero tenía una regla: prohibido beber antes de las cinco. Porque yo no puedo escribir si bebo alcohol. Es como que pierdo mi compostura y de pronto me pongo demasiado sentimental. Pero claro, como viajaba constantemente empecé a beber cada vez más pronto. Y de pronto ya bebía desde por la mañana. Un día me di cuenta de que no podía escribir. Tenía que estar sobrio. Así que dejé de beber.

—Y abandonó el teatro, también. Al menos por un tiempo.

—Para dejar de beber tuve que crear una nueva vida. Y eso suponía dejar de viajar [vuelve a recordar]. También estaba cansado del teatro. Porque se necesita una gran concentración para que una obra tenga la intensidad adecuada. No tiempo, pero sí una gran energía para crear ese tipo de intensidad que consigue que el texto cruce la frontera que hay entre el escenario y el público. Recuerdo tener muy clara esa sensación de: es suficiente, necesito parar. Y era extraño porque estaba en la cima de mi carrera como dramaturgo... Así que volví a escribir novelas. Fue entonces cuando empecé lo que se convirtió en 'Trilogía'. Y fue estupendo, porque me dieron el premio del Consejo Nórdico, que es como el Cervantes de las letras nórdicas. En nuestro mundo, está ese premio y luego el Nobel.

—¿Cómo lleva ahora la exposición pública del Nobel? ¿Ha perdido la paz o la calma?

—Por suerte he estado aquí antes [y sonríe]. Ya me lo sé: invitación, invitación, invitación. A cualquier parte. Mi agente recibe cientos de propuestas: India, Estados Unidos, China... Pero he decidido decir que no: ya he viajado lo suficiente. Además, en la mayoría de los sitios no quieren tenerme a mí, quieren tener un premio Nobel para darse importancia. Así que solo acepto moverme para recoger premios o reconocimientos como este 'honoris causa'. Lo contrario sería descortés.

—Ha dicho más de una vez que escribir es como rezar.

—La primera vez que lo dije en una entrevista, cuando lo vi impreso, pensé: qué estupidez, me ha vuelto a pasar [ríe]. Pero después descubrí que Kafka había dicho exactamente lo mismo, palabra por palabra, y me reafirmé en esa intuición. Si no eres un escritor comercial, si no escribes para un público específico y si no intentas adaptarte al mercado, cuando solo tratas de escribir de la forma más honesta, de la mejor forma posible... ¿A quién te diriges? Ni siquiera es a ti mismo. Yo no pienso ni en mí ni en mi público. ¿A quién me dirijo, pues? Puede que sea a Dios. No ocurre siempre, pero sí a veces. Pasó con 'Septología'.

—Contaba hace poco que llegó a la fe a través del misterio de la escritura.

—Como tantos otros en los años setenta, crecí influido por el marxismo. De hecho, el primer libro que me compré fueron unos textos escogidos de Marx. No me consideraba marxista, pero sí estaba influido por ese pensamiento... Pero cuando escribo, ocurren cosas que van más allá de lo visible. Cuando escribo, tengo esta sensación... [y mira al tendido]. ¿De dónde viene esto? ¿Qué mueve mi escritura? ¿Qué está pasando? Estoy yo, está mi yo público y está el yo que escribe, y no son lo mismo. Y eso no es explicable, en mi opinión, a través del materialismo. Con la escritura hay algo invisible que de pronto se vuelve real. Y a partir de ahí, cuando las cosas invisibles se vuelven reales, entonces, por supuesto, lo que uno podría llamar Dios se convierte en una posibilidad, al menos. Yo creo en Dios, aunque no puedo decir nada sobre Dios. ¿Pero quién puede? Solo tengo claro que no soy ateo ni agnóstico. Soy creyente.

—Cuando le dieron el Nobel, mucha gente dijo: qué raro, un católico ganando el Nobel.

—Pero yo no soy un escritor católico. Soy escritor y soy católico, que no es lo mismo. Si como escritor intentas llevar un mensaje al exterior, ya sea político, religioso o lo que sea, entonces acabas escribiendo mal. No existe la buena literatura marxista, ni el buen realismo social: todo eso era y es mala literatura. Si quieres escribir literatura, no puedes ser misionero de ninguna causa. Si haces activismo con la literatura es que no sabes lo que es la literatura.

—Pero sí es un escritor espiritual.

—Creo que toda la gran literatura, todo el gran arte, tiene una especie de cualidad espiritual. Todo gira en torno a eso, en torno a las cosas invisibles. Una gran pintura no está compuesta sólo de colores y formas, te está hablando de una manera silenciosa, invisible. Recuerdo que antes de hacerme católico me invitaron al Vaticano y el Papa nos recibió en la Capilla Sixtina. Era un encuentro con los artistas. Y el punto de lo que nos dijo fue: los artistas o el arte pueden no necesitar a la Iglesia, pero la Iglesia necesita al arte y a los artistas.

—Por cierto: Noruega es un país de grandes autores.

—En Noruega la literatura es, de lejos, la forma de arte más importante. Supongo que eso tiene que ver con que Noruega es un país enorme y muy disperso. La cultura urbana no es tan fuerte, hay grandes ciudades, sí, tenemos buenos teatros, pero son los libros los que llegan a todas partes. Y es algo que se remonta a la Edad Media, además, a las sagas nórdicas, que se escribieron en Islandia pero suceden en Noruega, porque fueron los noruegos quienes llegaron a Islandia, eran emigrantes. Y luego, cuando Noruega se convirtió en un país independiente de nuevo, los escritores se convirtieron en el rostro visible de aquella nueva nación. Aunque el más importante de ellos, Henrik Ibsen, odiaba Noruega [ríe a carcajadas]. Vivió en el extranjero durante casi cuarenta años, porque cortó la relación con su familia a los dieciséis. Pero luego, cuando era viejo, volvió a Noruega, se mudó a Oslo, no muy lejos de donde vivo yo ahora. Y entonces empezó a ser menos agresivo con su país.

—Sus historias están llenas de muertos que no se han ido del todo: sus seres queridos aún los escuchan, aún los sienten.

—Eso está ahí desde el principio de mi escritura: los muertos y los vivos están juntos. Los muertos y los vivos caminan juntos, están en la misma habitación. Ni siquiera sabemos si los muertos están muertos, están en una especie de limbo, por así decirlo. Es curioso, porque en el protestantismo hay una distinción muy clara entre los vivos y los muertos. En el protestantismo no se reza por los muertos: solo se entierran. En cierto modo está prohibido tener cualquier relación con los difuntos. Pero en el catolicismo los muertos están mucho más cerca, sobre todo a través de la oración [deja que se alargue el punto y seguido]. Cumpliré sesenta y cinco años en unos días, cada vez tengo más muertos. Y rezo por ellos.

—Jon, ¿tiene usted miedo a la muerte?

—No, no tengo miedo. Sabes, yo... Tuve un accidente cuando tenía siete años. Fue una experiencia cercana a la muerte. Recuerdo la luz brillante, y un estado de paz absoluta. Veía la vida desde fuera [levanta la mirada, otra vez]. Todo era hermoso. Veía a mis padres llevándome al médico, veía la casa donde vivíamos. Estaba seguro de que la estaba viendo por última vez... Fue una experiencia muy fuerte, fue algo muy formativo para mí. Estoy seguro de que no podría escribir como escribo si no hubiera visto mi vida desde fuera. Si no fuera por aquella luz resplandeciente.

—Ha publicado más de setenta libros.

—Y mi plan es llegar al centenar.

—¿Cómo lo hace? ¿Cómo es su rutina como escritor?

—Cuando bebía, lo hacía por las noches, así que escribía por la mañana. Empezaba a las ocho, después a las nueve, luego a las diez... Cuando dejé de beber empecé a acostarme temprano y a levantarme muy pronto: fue un gran cambio. Toda la 'Septología' está escrita entre las cinco de la madrugada y las nueve de la mañana. La noche es mi momento preferido para escribir, sin duda. También necesito pausas o descansos muy largos entre sesión y sesión de escritura. Porque yo creo que la escritura es un don, un regalo que llega de alguna forma. Y no puedes estar recibiéndolo cada dos horas [ríe flojo]. Tal vez sea un lunático, pero en cierto modo creo que es peligroso. Porque yo no planifico lo que escribo, para mí, escribir es viajar a lo desconocido. Y tienes que salir de ti mismo para hacer ese viaje. Y cuando te concentras, estás allí, no aquí. Por eso cuando he sido más frágil en mi vida no me he atrevido a escribir. No me sentía lo suficientemente fuerte para emprender este viaje.

—No escribe sobre el mundo contemporáneo. ¿Le aburre?

—En cierto modo, sí. Pero creo que es más porque yo leo, sobre todo, literatura clásica. Yo leo a los clásicos, que no hablan de lo que sucede hoy pero aun así dicen algo acerca de la vida contemporánea todavía. Las tragedias griegas están diciendo algo esencial sobre la vida contemporánea. Cuando sitúo alguna historia en el tiempo siempre es en el pasado… Creo que tiene que ver con el afán de crear un universo propio, no de reproducir uno.

—En su discurso del Nobel afirmó que la literatura salva vidas. ¿Le ha salvado a usted?

—Recibí muchísimos mensajes cuando gané el Nobel. Muchas cartas, hasta una del Papa. Mucha gente me escribió diciendo que mi escritura les ha salvado la vida. No puedo entender por qué, pero me lo decían. Y cuando la gente me escribe algo así, gente de la que no sé nada, ¿por qué iban a decirlo si no fuera verdad? Así que empecé a creer que era verdad, que la literatura podía salvar vidas. Una persona como yo, un extraño, un raro, ¿qué otra cosa podría haber hecho en mi vida si no fuera escribir? No podría haber tenido un trabajo normal, eso no es para mí. Tal vez podría haber empezado algo, como un pequeño negocio, algo por mi cuenta. Y tal vez hubiera funcionado, o tal vez. O tal vez podría haber acabado como una especie de músico en una banda tocando por ahí, tal vez hubiera acabado bebiendo hasta morir. No sé lo que hubiera sucedido, pero tal vez…

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete